Eine Theegeschichte

Strafende Blicke trafen Bärbel.

Eben noch einzelne Einzelpersonen, von denen sie eine war, jetzt zwei Halbkreis-Reihen um den Tisch, eine menschliche Abwehrmauer mit kalten Glassteinchen-Augen. Bärbel strich sich über die Lippen. Die Referentin hatte vielleicht kurz gestockt, vielleicht aber auch nicht.

Die Themen wechselten so rasch. Unmöglich, dasz es nur ihr so ging. Und jetzt schauten die Damen und Herren wieder so sachbezogen, Blicke auf eigenes Papier, auf das smart board mit der unvermeidlichen Power Point, auf die Referentin mit dem Perlenkettchen und dem Cashmere Pulli.

War die hübsche Frau in schwarz vielleicht ihr Date? Die schaute als einzige ab und an aus dem Fenster, wo sich nichts Gefälliges bot, es sei denn, mensch interessierte sich für Baugerüste, blaue Planen und Autoabstellplätze. Jetzt schaute sie Bärbel wieder kurz an, zum dritten Mal. Allerdings wieder eine halbe Sekunde zu kurz, um sich gemeint zu fühlen. Oder lag es an dem nicht unterdrückten Lacher?

Kurznachrichten an ihr Date lösten keine Reaktion aus in der verdächtigen Person. So nannte sie sie jetzt einfach. Niemand hier hatte ein Mobilfohn vor sich liegen. Sie hatten virtuell so lange mit Namen gespielt, dasz sie sich des eigenen nicht mehr sicher war. Beide hatten sich schlieszlich Bärbel genannt. Die andere Bärbel hatte das ironisch lustig gefunden und sie Bärbel wollte in diesem Jahr ganz und gar alles anders machen und so paszte es.

Sie muszte gelacht haben, ja, das war es wahrscheinlich. Sie hatte gelacht und das aus niedrigen Beweggründen und an der falschen Stelle – eventuell wog das gleich schwer oder war identisch. Wahrscheinlich hatte sie gelacht über die Geschichte mit der miszlungenen Pflanzen-Entführung. Begriff: Biopiraterie. Kein ökologisch Korrekter Raub zur See, sondern der Diebstahl von Pflanzen aus den Ursprungsländern in andere zwecks Nutzbarmachung. Gern in Kolonien der Pflanzendiebe. Begangen von Akteuren aus Ländern des Nordens gegen Länder des globalen Südens, wie man wohl jetzt sagte.

Erst hatten die dummen Europäer geglaubt, den Tee in Nordeuropa pflanzen und ernten zu können. Dann gings mit Schöszlingen und Samen in die Botanischen Gärten, die allermeisten Versuche scheiterten aber, wie lächerlich von heute aus besehen, die armen Pflänzchen, so sie die ewig lange Reise, ein halbes Jahr, krass, in den Norden überlebten, bei Seeluft und evt. mit Salzwasser-Kontakt, dann dort in Dunkelheit und Kälte in London oder Göteborg ihr Leben aushauchten. Und wie die frühen Botaniker, so besessen vom Klassifizieren und Sortieren, meinten, einen Verwandten des Gagelstrauchs vor sich zu haben. Den kannten sie vom Bier.

Als ihre online-Liebschaft ihr diese Tee-Abfolge erklärt hatte, nein, so war das nicht, sie hatte darauf angespielt und sie, Bärbel, die bislang nicht Tee-Affine, A-Theeistin, was aber beide nicht lustig fanden, hatte nachgeschaut und die Ordnung der Dinge begleitete sie: Blatt, Broken, Fanning, Dust. Die ersten beiden waren ihr in ihrem bisherigen Leben nicht begegnet und sie hatte sie keinesfalls vermiszt. Fanning und Dust waren die Qualitäten, die in den Teebeuteln steckte. Ein natürliches Teevorkommen, so dachte sie früher einmal. Mit Buchstaben spielen, das ging mit diesem Scrabble-Ding ganz prima: FTGO schrieb sie und prompt kann zurück: Flowery Broken Orange Pekoe. Auflösung: F wie Flowery: viele aromatische Blattknospen, die für blumiges Aroma sorgen.

Broken: gebrochene Teeblätter. Orange: hat nichts mit Orangen zu tun, sondern mit der Farbe des niederländischen Königshauses – das diese Tees auszeichnete. Und Pekoe sind junge Blätter mit feinem Flaum. Es gab noch mehr Kürzel. Bärbel konnte sich das gut merken. Auch bei Autokennzeichen war sie immer gut gewesen.

Aber diese vier Qualitäten, erst das ganze, dann das halbe Blatt, dann, Fanning, von fan wie Fächer und Dust, also Staub, das kam ihr immer wieder in den Sinn, so ein langsames und allgemeines Zerbröseln, from time to time, till the end of, was blieb einem am Ende. Ein eitler Gedanke, nichts zum Mitteilen, die Reaktion darauf würde gewisz ein Hinweis auf ihr Alter sein: weder war sie in morbid-melancholischer Pubertät oder Adoleszenz noch in irgendeiner Midlife-Crisis. Sondern dazwischen.

Was war noch eben Thema? Die bösen Europäer beuten die armen Asiaten-Afrikaner-Amerikaner (also Ureinwohner) aus. Und nun war die Referentin schon wieder beim nächsten Thema. Wann sie wohl auf Weisz-Grün-Gelb-Schwarz zu sprechen käme und wieviele verschiedene Pflanzen das nun seien?

Aber das Europa-Dritte Welt Dings, das paszte hier doch gar nicht. Die ersten rundäugigen Reisenden, die sich in den fernen Osten aufmachten, alles war ihnen Ostindien oder Hinterindien, die waren ergriffen, ehrfürchtig. Schlieszlich waren sie in einer Hochkultur gelandet. Deren Vertreter ihnen vermutlich auch nicht unbewaffnet entgegentraten. Und die Kaufleute und Missionare brachten Sehnsuchts-Accessoires mit – und bald zierten die adligen und groszbürgerlichen Salongs „Chinoiserien“. Männer in langen bunten Gewändern, beschirmt und mit spitzen Bärten und Zöpfen geziert. Das ging im 17. Jahrhundert los. Alles versuchten sie zu imitieren – es gelang aber kaum. Längst hatte es in umgekehrter Richtung bestens geklappt. Wir Grosznasen und Rundaugen wollten Seide und wir wollten Porzellan – „China“ genannt. Sie lieszen sich porträtieren in Seidenrock und zierlichen henkellosen blau weiszen Tee-Tassen.

Auch konnten die Chinesen besser rechnen und bewundert wurde allerlei Handwerkskunst. Bärbel fiel die lustige Pagode ein, die sie neulich in einem ausgedehnten Park sah – war es Sans Souci? Irgendwas umnebelte sie damals, Grippe, Gram oder Geldnot.

Da stand jedenfalls auf einer Anhöhe ein Pavillon, der nach China aussah, verschnörkelt, aber auf ganz andere Weise als im damaligen, alten oder Gelsenkirchener Barock der Groszeltern.

Bärbels Mobilfohn vibrierte. Es konnte nur Bärbel sein. Sie las die Botschaft unter dem Tisch, wie früher, das Leben lag oder fiel unter den Tisch. „Hej Bärbel! Wie ist denn der Vortrag – Smiley? Nächsten Sonnabend will ich zu einer Tee-Verkostung gehen. Du bist doch dabei?“ Bärbel schickte ihr drei X für Küsse. Und dann kam wieder nichts, aber woher kam es nicht?

Der Vortrag drehte sich immer noch um den botanischen Ursprung, die Ur-Heimat. Thema der Botaniker und Reisenden über Jahrhunderte und nun auch der Darstellung hier. Drei Flusznamen und ihre langen Läufe erleuchteten den Vortragsraum: Jangste und Irrawaddy und Brahmaputra, das klang doch mehr indisch. Und eine Tonfolge drängte sich ihr auf. Ob alt-indisch oder Bollywood, ein einziger an- und abschwellender Ton, ein Saiteninstrument spielte sich auf.

Ein wenig kam es ihr vor wie die Suche nach Patient O. Oder: wer hat’s erfunden. Oder: Tee – woher kommst Du denn eigentlich? Es war doch spannender, dasz das Kraut jetzt in 72 Ländern der Erde angebaut wird. In Afrika, Asien und Europa (in Georgien und der Türkei).

Kam der Thee denn aus China? Im „Reich der Mitte“ war und ist man davon überzeugt. Achja, die Forschungslage, die Literatur, die Thesen. Also es schien unüber-sichtlich zu sein. Der erste Thee, vor dem Fall der „Biopiraterie“ jedenfalls kam von da – und es erstaunte Bärbel zu hören, dasz die Qualitäten wohl nicht an die heutige Ware, ausgenommen waren die praktischen Teebeutel, heran reichte.

Bärbel musterte alle Zuhörerinnen und die wenigen Zuhörer. War jetzt Tee weiblich? Oder der Ort Bildungsstätte? Oder die Zeit?

Was wohl die bevorzugte Tee-Sorte der Damen war? Hauptsache teuer? Die ihr gegenüber sitzende ältere Dame mit dem grauen Pagenschnitt, sportlich gekleidet, war sie Ostfriesen-Tee-Fan? Auch schon so ein bizarrer Begriff, ostfriesische Milch und Sahne ja, aber bei Zucker und Tee hörte es doch eigentlich auf. Oder liebte sie eher das gefärbte Wasser – ob aus grünlichen oder bräunlichen oder grau-schwarzen Blättern.

Die schwarz gekleidete Schöne war gerade drauszen. Nein, es vibrierte kein technisches Gerät.

Wenn Vorurteile stimmten, dann war der junge coole Typ ein Grüntee-Trinker, wahrscheinlich eingeführt in die Mysterien des Giftgrünen Pulvers namens Matcha, dieser komische Bambus-Besen und die Löffel, auch Bambus – und neues Puppengeschirr dazu – alles hatte er daheim zum Angeben. Ob’s wirklich aus Japan oder nicht doch aus China kam? Noch intressanter: Ob die andere Bärbel auch gern lästerte?

Das hatte ihre letzte Liebe ja gar nicht gekonnt. Bei der kleinsten Anwandlung, die sie in dieser Richtung befiel, wurde sie auf das moralisch-drastischte zurecht gewiesen.

Neben dem freien Platz, auf dem die Schwarzgekleidete und immer noch Verdächtige sasz, eine Mischung zwischen Girlie und Hippie, mit Blümchen-Walle-Kleidchen und Sonnenblumenhaarreif. Hatte die keinen Spiegel daheim? Also für die war bestimmt das Wichtigste, dasz die Blätter fair gehandelt waren. Jaja, das wuszte sie auch, das Pflücken war fast reine Frauenarbeit, was mit der Delikatheit der Aufgabe verbunden wurde und in Wahrheit Lohndumping bedeutete. Also das war so eine Bildungshungrige, sie machte sich tatsächlich Notizen, die hundertpro am Ende der Veranstaltung „darauf nochmal hinweisen würde.“

Entspann sich dann eine Diskussion oder ein Wortgefecht, würde Bärbel die Oxfam Studie von 2019 zitieren: dasz nur 1,4 Prozent des Betrags, das wir an der Supermarktkasse für Tee von „Teekanne“ oder „Meßmer“ hinblättern, an die Arbeiterinnen in den Teeplantagen gehen. Und dasz es sehr wohl Alternativen gäbe. Zwangsläufig würde der Hinweis auf die eigene angespannte Finanzlage folgen. Da täte sie dann eigentlich gern mal Brennesselthee oder Himbeerblätter-thee empfehlen. Mega-Thema Gesundheit, das kam noch gar nicht vor.

Worum ging es jetzt grad konkret? Irgendwas mit China und Indien. Da hätte sie jetzt gern zurückgespult.

Einer der Zuhörerinnen hatte ihren güldenen Thermosbecher dabei. Kaffee würde wohl nicht drin sein. Die sah mit ihren Zöpfchen und lässigem Schalwurf aber eher nach Kräutertee aus, siehe oben.

Ihren Lehrerinnentyp gab es irgendwie nicht mehr. Zum Glück. Sowas hatte sie hier eigentlich erwartet.

„Da war ja vorher nichts“ – dieser Satz der eigentlich schon pensionierten Geographie-Lehrerin über die Ankunft der Deutschen in Namibia oder war es Palästina und es waren die Juden oder waren es die Engländer und Indien – der hatte sich festgehakt in ihrem Erinnerungsgeflecht aus Schullangeweile, Alkoholexzessen und Prüfungsversagen. Gern fuhr in diesem Zusammenhang dann gleich darauf die Eisenbahn über – ja, über was eigentlich. Das war das eigentliche Problem. Sie hatte versucht, sich dies „Nichts“ vorzustellen. Es gelang noch weniger als die Vorstellung einer fremden Landschaft. Wie die aussah.

Offenbar war Frau Doktor immer noch beim Tee-Heimat-Thema, es konnte wohl auch mehrfach aufgegossen werden. Das Botanisieren schien ein beliebtes Upperclass-Hobby im 19. Jahrhundert gewesen zu sein. Da stapfte in den 1880er Jahren ein Brite namens Henry, der für die kaiserliche chinesische Zollverwaltung arbeitete mit Botanisiertrommel durch das Riesenreich. Er kooperierte klug auch mit einheimischen Pflanzensammlern. Einer seiner begabtesten Mitarbeiter, ein gewisser Ho, stiesz im Mai 1896 inmitten unberührten Dschungels am Roten Flusz im Grenzbereich zu Vietnam auf nicht kultivierte Teepflanzen von bis zu 10 Metern Höhe.

Das haute sie jetzt wirklich um. Teeblätter wuchsen eigentlich, also theoretisch, ohne menschliches Zutun und Schnibbelei an Bäumen. Ob Bärbel das wuszte?

Kein Bild.

Die Referentin hatte tatsächlich kein Bild von der Landschaft in ihrer schlappen Power-Point-Dia-Show.

Vielleicht steckte pädagogische Absicht dahinter. Oder war sie am Ende gar nicht dort gewesen? Sie las aus einer alten Reisebeschreibung vor. Immense Ebene von intensivem Grün, eingefaszt von hohen Gebirgen, durchzogen von zahllosen Flüssen. Majestätisch wirkte die Landschaft auf die ersten Reisenden. Ehrfurcht-gebietend mit seinen wilden Tieren, seinen starken Regenfällen und seiner Hitze und Luftfeuchte. Das war Assam.

Europa war sehr fern. Den weiszen Männern, meist junge, ungelernte Engländer oder Deutsche, die hier im 19. Jahrhundert Teegärten anlegten, bot sich ein luxuriöses Leben, das sie in London oder Berlin nie hätten leben können.

Kaum etwas hielt sie ab von Ausbeutung und Unterdrückung ihrer Arbeitskräfte.

Die vorher hier lebenden Menschen wurden vertrieben, ihre Lebensgrundlage wurde mit Tee-Setzlingen bepflanzt.

Bärbel hatte ein Bild vor Augen, ein grünstichiges altes Dia: Nebel oder tiefe Wolken aufgespannt an Berghängen. Das muszte Darjeeling sein. Ganz nah an den Achttausendern des Himalaya

Die soziale Umschichtung, geschenkt. Also das war natürlich wichtig – Vertreibung und Heranschaffung von Zwangs- oder Kontraktarbeitern, Wander-arbeitern ohne Bindung zu Land oder Leuten. „Kulis“ wurden sie genannt, meist in der Kombination mit „faul“. Mit offenen Kähnen wurde das Humankapital den Flusz Brahmaputra heraufgeschifft, viele kamen nicht lebend an.

Wie sahen die Menschen aus, wie sprachen sie, was dachten sie? Tranken sie Tee?

Für die britischen Kolonialherren war Darjeeling (es hiesz etwas anders) eine Art Kurort, das Klima war dort fast europäisch, sie bauten ein Sanatorium, um sich von der ungesunden feuchten Hitze der Tiefebenen Bengalens und den Mühen des Herrenmenschenseins zu erholen.

Der Thee von dort gilt als „Champagner unter den Tees“. Jetzt gab es mal wieder ein Bild an der Wand, Thee von heller Farbe in einer weiszen Tasse. Muszte man mögen. Champagner war letztlich auch nur eine Herkunftsbezeichnung. Endlich kam die Referentin mal um die Ecke mit Tea-Facts: Geerntet wird seit dem ausgehendem 19. Jahrhundert mehrmals im Jahr. Die jungen frischen Blätter, die ab März gepflückt werden, ergeben den zart-blumigen „First Flush“, im Mai und Juni wird der etwas dunklere und dann kräftigere „Second Flush“ geerntet. Und nach der Regenzeit wird ab Ende September der milde „Autumnal“ eingefahren.

Milde, so schienen ihr auch die Hügel der Plantagen zu sein, ach, jetzt gab es doch ein Lichtbild, es war eine deutlich zugerichtete Landschaft, Bärbel dachte kurz an Weinberge am Rhein, Scherenschnittland, Effizienznatur.

Aber diese Farbe.

Grün. Eine unstillbare Sehnsucht. Welches Grün liebte sie am meisten? Ein Smaragdgrün, rar in Landschaften, erhältlich in Wasser und Sprache.

In Wirklichkeit nur eine Wellenlänge zwischen 520 und 565 Nanometer. Bärbels Grün dagegen war gefaszt in einem andalusischem Gedicht, ihr Grün hiesz VERDE. Die Zeilen, die sie hörte und die lauter waren als der Vortrag, für den sie bezahlt hatte und der ein Vorwand war für eine Begegnung, lauteten: Verde, que de quiero verde./ Verde viento, verdes ramas.

Grün, wie ich Dich liebe, grün. Grüner Wind, grüne Zweige. / El Barco sobre la Mar, y el Caballo en la montaña. Das Schiff auf dem Meer / und das Pferd in den Bergen. Wie ging sie weiter, diese „Somnambule Romanze“, wie Lorca sie nannte? Verde, que de quiero, verde. Quiero, ich liebe – das einzige Verb in dem Gedicht. Und keine Handlung, kein Held, und Mann und Frau treten in keine Beziehung.

Und verde auch die Haare. Das Fleisch. Der Berg, ein diebischer Kater.

Bärbel zuckte unwillkürlich zusammen, eine laute beleidigte Männerstimme kommentierte: „Nein, nicht Anemonen! Die sehen doch ganz anders aus! Wenn überhaupt, dann ähnelt die Tee-Blüte den Primeln. Mit denen sind sie schlieszlich auch entfernt verwandt. Aber zur Bestimmung braucht es ja immer auch die Blätter, die kann man auf dem Bild ja gar nicht ordentlich erkennen …“

Zu sehen war eine zarte weisze Blüte – die Blüte der Camellia Sinensis.

Die Referentin atmete ein wenig zu hörbar aus. „Das ist schön, dasz Ihnen da einheimische Blüten einfallen – danach wollte ich sie gerade fragen.“ Guter Trick, vielleicht ein wenig zu defensiv.

Die schwarz gekleidete Verdächtige zwinkerte Bärbel kurz an. Offenbar hatte einer der wenigen anderen Männer im Raum auf diese Intervention gewartet. Im Ton höflich wandte er sich an die Referentin: „Das ist doch nur ein Nebenkriegs-schauplatz. Ich vermisse ehrlich gesagt die Basics – was ist denn nun mit weiszem, grünen und schwarzem Tee. Sind das nun verschiedene Pflanzen? Das meinen ja viele. Nein …“ Hier nun unterbrach eine Hörerin, die Bärbel bisher gar nicht aufgefallen war, die Pseudo-Frage: „Mein Herr, das ist doch hier keine Warenkunde-Veranstaltung, es geht doch um die Geschichte und um die Länder …“ Woraufhin sich die Referentin, an den Zwischenfrager gewandt, einschaltete: „Danke für den Hinweis. Das will ich gern kurz einschieben. Eigentlich ganz einfach: eine Pflanze, drei – oder auch mehr – Methoden der Trocknung nach der Ernte. Fangen wir beim Grünthee an, der sich ja momentan sehr groszer Beliebtheit erfreut – ich sage nur „Antioxidantien“. Da kommen nur die zartesten Blätter hinein. Und die werden nach dem Ernten erstmal auf Matten zum Trocknen bzw. Welken ausgelegt. Dann folgt eine kurze Phase der Dämpfung bzw. Röstung. Das dient der Verhinderung der Oxidation. Dann werden die Blätter gerollt. Und dann in einem Heiszluftofen getrocknet. Wenn von Tee im alten China die Rede war, war immer Grüntee gemeint.

Der Schwarztee ist der in Deutschland am beliebtesten – noch. Auch die für Schwarztee bestimmten Blätter müszen erstmal vor-welken. Dann geht es in eine Maschine, rotierende Scheiben rollen den Tee immer wieder auf. Das sorgt für ein Aufbrechen der Zellwände. Anschlieszend Fermentierung, eine Art Gärung bei 30 Grad feuchtwarmer Luft. Trocknung.

Und Weiszer Tee hat den kürzesten Produktionsprozesz von allen Teesorten. Der Name bezieht sich nicht auf das Bild in der Tasse – wenngleich er sehr hell ist – sondern auf den silbernen Flaum auf den Knospen. Kurzes Welken, zweimaliges Trocknen. Durch die kurze und schonende Behandlung bleiben alle Inhaltsstoffe wie Vitamine und Nährstoffe erhalten.“

Bärbel kitzelte kurz die Fragelust. Im Titel des Vortrages kam immerhin das Kürzel CTC vor. Das hätte sie jetzt doch gern gewuszt.

In Reihe zwei, jetzt gut sichtbar, weil die Zuhörerin vor ihr gerade den Raum verlassen hatte, tippte eine kleine Verhuschte eifrig in ihr Handgerät. Entweder sie datete oder sie googelte nach der Richtigkeit der Informationen. Bärbel wuszte von ihrer Freundin Annika, die an einer höheren Schule unterrichtete, dasz das Usus war. Warum auch nicht. Bärbels erster Treffer war der Vortrag, in dem sie sich befand. CTC ist das gängigste Teeblatt-Verarbeitungsverfahren. Abkürzung für Crush-Tear-Curl. Ein modernes Verfahren, in dem mehrere Arbeitsschritte von einer Maschine erledigt werden. Kommt bei Teespezialitäten nicht zur Anwendung. Aha. Bärbel fühlte sich auf dem Weg zu einer Kennerin der Materie. Stoff für Small Talk, Stoff für … ja, war ein alter Werbeslogan nicht: Make friends with tea? Da war etwas mit Drogenqualitäten, es hielt wach, es ernüchterte, gehypt wurde der Wellness- und Fitness-Charakter des Trankes.

Halb soviel Koffein wie Café – aber mit längerer Wirkung und besser verträglich. So genau wollte Bärbel das allerdings gar nicht wissen.

Gleichzeitig beruhigte es Bärbel, dasz die kleine verhuschte Tipperin aus der zweiten Reihe nicht ihr Date sein konnte. Ihr Handgerät schwieg schlieszlich. Andernfalls hätte sie sofort den Raum verlassen müssen.

„Was meinen Sie, wo in Deutschland wird der meiste Tee getrunken? Übrigens mehr als in England?“ Jetzt sollte es wohl interaktiv werden. Keine Ahnung, Flensburg? Hamburg? Es war Ostfriesland, mehrere Streberinnen wuszten das.

300 Liter gegen knapp 30 Liter im Rest von Deutschland. Diese Zahl servierte die Referentin auf einer Folie, gefolgt von einem Highlight, einem Filmchen. Gefolgt von dem Fun-Fact: Seit 2016 gehörte die Ostfriesische Teezeremonie zum immateriellen UNESCO-Welterbe. Kleine Pause. Fortsetzung stummes Filmchen.

Die Referentin würde sich sicher gleich als Ostfriesin outen.

„Ja, sie haben es vermutet – ich bin echte Ostfriesin.“

Schritt 3: in den Tee, der auf das Kandiszuckerstück (einheimisch Kluntje) gegossen wird, gieszt der Sahnelöffel, einheimisch Rohmlepel die Sahne.

Das war tatsächlich wunderschön. Der Geschmack konnte damit unmöglich konkurrieren. Eine kleine Meditation. Dreimal celebiert. Die Sahne schien das Auftauchen eines Atolls vor zehntausenden von Jahren zu imitieren. Man konnte aber auch Pop Art, also Pop up Pop Art sehen. Oder einen kurzen Moment ein Seepferdchen oder einen Drachen oder das Himalaya. Das Umrühren war verboten.

Und dann risz die Referentin ihr Publikum aus poetischer Träumerei, sie erklärte, dasz dieses hübsche Ritual keineswegs so alt sei, wie man und besonders die Fremdenverkehrsvereine der Region behaupten. Vielmehr sei die gesellige Kult-handlung erst im Zuge der Stärkung regionaler Identitäten im Rahmen der Heimatbewegung – also um die letzte Jahrhundertwende – gefeatured worden. Und auch einen genuinen „Ostfriesentee“ gab es zuvor nicht.

Aber sie haben recht wenn sie vermuten, gar nichts vermutete Bärbel, sie hörte gerade gar nicht recht zu, in ihr trieben psychedelische Sahnewolken ihr Wesen, wenn sie vermuten, dasz Ostfrieslands Häfen etwas mit dem Goldtrunk zu tun haben.

Bärbel wünschte sich fort. Die letzten Urlaube hatte sie aus Bequemlichkeit organisierte Fahrradtouren gebucht, Dänemark,Italien, Frankreich. Sie meinte jetzt ein anderes „fort“.

Sie stutzte, als sie das Tasten-Zeichen für drei Küsse auf dem Bildschirm sah: Dreimal X. Sie schaltete wieder auf Vortrags-Empfang und fand sich wieder in Batavia, der alte Name für Djakarta. Von Emden und Leer nach Indonesien – das Link war der erste Groszkonzern, die erste Aktiengesellschaft der Welt, irgendwie ein mächtiger Staat mit Grund und Boden, Festungen bauend und Kriege führend und Sklaven handelnd: wieder ein Kürzel: VOC. Ausgeschrieben Vereinigte Ostindien Compagnie. Im 17. Jahrhundert beherrschten die protestantisch beherrschten Niederländer mit Tausenden von schnellen Schiffen, bestem Kartenmaterial und mit grenzenloser Gewalt die Seewege – sie stachen die Portugiesen aus. Es ging um Monopole, das erste kapitalistische Monopoly der Weltgeschichte. Die Niederländer wurden von den Engländern niedergerungen. Losgesegelt waren sie der Gewürze wegen. Gegen Ende des Jahrhunderts hatte sich das Warenspektrum um Tee, Kaffee, Porzellan und Keramik, Textilien und Metalle erweitert. Immer gut, wenn Motive wieder auftauchen, in der Musik wie bei Vorträgen: die Archive der VOC sind UNESCO-Dokumentenerbe.

Tee wurde via Batavia, der alte Name für Holland, verhandelt. Tee via Kanton, China, grüner Tee, vermittelt von Chinesen, die in Batavia bald die Mehrheit waren. Für Einheimische gab es Ansiedlungsverbote. Im 18. Jahrhundert dann die direkte Linie Kanton – Amsterdam. Und Ostfriesland war next door.

Unter der Stadt die Ruinen der von den Krieger-Kaufleuten zerstörten Stadt Jayakarta. Nur in den Namen Batavia, Batavia auf Java, Malayisches Archipel dahin wollte sie. Aufgelöst bestand der Reiz von BATAVIA aus 20 Prozent Klang, 20 Prozent Rätsel, 20 Prozent Zauber (unklarer Genese), 20 Prozent Reiz des Verschwundenen, 20 Prozent Kindheitserinnerungen, verschwunden und unklar.

Christiania, Konstantinopel, Batavia da waren Klang und Herrschafts-Geschichte zwei Routen, die sich nicht berührten.

Gefühlt waren zwei Stunden vergangen, seit sie den Vortragsraum betreten hatte. Tatsächlich war es nicht einmal eine. Auch bei einigen anderen Zuhörerinnen machten sich Ermüdungserscheinungen bemerkbar, Madame Sonnenblumenhaarreif hatte sogar ihr Notizbüchlein zugeklappt. Eine chronologische Erzählweise hätte dem Ganzen gutgetan. Oder die Darreichung von Thee, frisch aufgegossen.

Es wurde nun englisch, Neu-Englisch, genauer gesagt. Die Holländer hatten den Engländern ihr Neu-Amsterdam abgetreten, das bald New York bzw. Manhattan hiesz – getauscht gegen eine Gewürzinsel.

Das war jetzt wirklich viel Tee-Beifang. Die britischen Siedler nahmen auch in der Neuen Heimat ihren Cup of tea zu sich. Übrigens ohne Milch.

1767 wollte das Mutterland von den teetrinkenden Kindern höhere Zölle erheben. Der weltweite Siebenjährige Krieg war schlieszlich teuer. Das war der Auslöser einer Party sechs Jahre später. Ein Aufstand gegen Besteuerung, der keine Rechte entsprachen. In der Teetrinkerstadt Boston wird der Tee zum Symbol hoch- oder runterstilisiert. In der Nacht des 16. Dezember 1773 entern etwa 80 als Indianer verkleidete Bostoner drei Teeschiffe. „Hey, wir sind keine Engländer. Und wir können auch hiesigen Kräutertee trinken …“ Ein tolles Happening: tausende verfolgen die Aktion, die sich über Stunden hinzieht: unter Geheul, Indianer heulen ja bekanntlich, werfen sie sämtliche 342 Teekisten der Schiffe über Bord. Drei Jahre später erklären die englischen Kolonien ihre Unabhängigkeit und die „Tea Party“ zum Gründungsakt. Vorher und hinterher ist Krieg. Erst 10 Jahre nach der Tee-Vernichtungs-Rebellion wird in Paris ein Friedensvertrag unterzeichnet.

Trotz allen patriotischen Getues („too patriotic to drink tea“) trinken die Amerikaner – und wohl besonders die im Osten – weiterhin grosze Mengen an Tee. Morgens, Mittags und Abends. (Mit den unveräuszerlichen Rechten, die jedem Menschen zukommen sind übrigens weder die ersten Bewohner des Landes noch die Versklavten noch Frauen gemeint.)

Wiedervorlage: 2009 gab sich eine Wutbürger-Bewegung gegen Schwarze, Hispanics, Homos den Namen „Tea Party“. Sie hat sich aufgelöst wie Instant-Tee – aber durch ihre Welle Trump ins Amt gespült und seiner Partei zu einem Demokratie- und Instituionen zerstörerischen Politikstil verholfen.

Bärbel gefielen diese kleinen Vortragswurmfortsätze. Und dieser hier schien aus dem einst beliebten Ressort „was macht eigentlich heute …“ zu entstammen.

Tee und Patriotismus – das Kapitel wurde fortgesetzt. Im zweiten Weltkrieg verschwand der Tee weitgehend aus dem Deutschen Alltag, während sich britische Soldatinnen und Soldaten mit Teebechern vor Kriegsschauplätzen zwischen Afrika und Berlin ablichten lieszen. Teetrinken als Widerstands- und Identitäts-Behauptung. Wir sind nüchtern, stark und optimistisch.

Den Deutschen blieb – wie schon in Weltkrieg eins – ein Aufgusz aus zusammen-geklaubten Obst- oder Wildkräuter-Blättern. Propagandistisch deutlich schwerer zu vermarkten.

Vielleicht war es die Kräutertee-Anspielung, die keine vergangenen Erinnerungen hochspülte, sondern Bärbel profan den Wunsch verspüren liesz, die Blase zu erleichtern. So verpaszte sie die nächsten Geschichten. Beim Hinausgehen wurde sie ärgerlicherweise von niemandem beachtet.

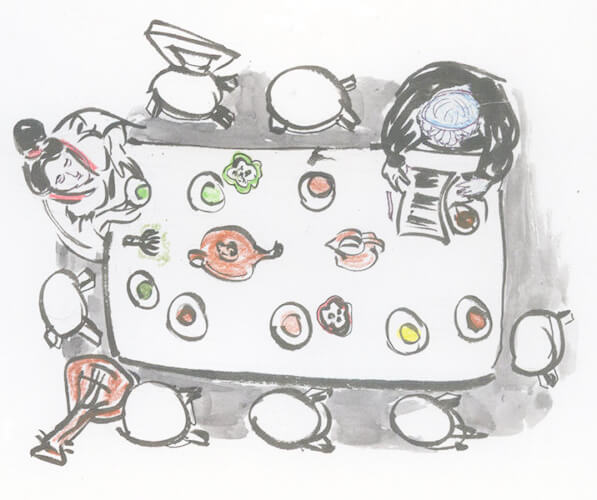

The Tea Party (1727) – Richard Collins Courtesy of Goldsmiths Hall

Als sie wieder eintrat, trug erstens wieder einer der Herren etwas ganz Interessantes bei und zwar zweitens ein Bild aus vergangener eleganter Welt auf dem Board zu sehen: Eine betuchte englische Familie beim Tee: „Tea Party“, gemalt um 1727.

Er ein wenig im Hintergrund trägt eine rote Samtkappe, sie ein Spitzenhäubchen, das ihr anmutiges helles ovales Gesicht krönt und betont, zwei kleine Mädchen gehören zur Salon-Gemeinschaft. Unter dem Tisch ein schwarz weiszes Hündchen. Im Zentrum der Szenerie das Teegeschirr aus Zinn oder Silber – zwei bauchige Kannen, vielleicht eine für die Milch, ein Stövchen in Rokoko-Formen, eine Zuckerzange auf einem der beiden blitzenden Tabletts. Getrunken wird aus feinen weisz-blauen henkellosen Porzellan-Schalen, die Vater-Tochter-Mutter dem Porträtmaler Richard Collins entgegenhalten. Eine Tasse mit Untertasse scheint auf einen Gast zu warten.

Der Vortragstext lief weiter und weiter. Warum nicht verweilen hier, in dieser feinen Welt beim Genusz von etwas Weit-Gereistem, etwas Exquisitem, das nicht die Nasen zu Kartoffeln und die Augen zu rotgeränderten Tümpeln werden läszt? Etwas, das die Conversation flieszen läszt … und für Bärbel hatten sich die vier feinen fernen Leute aus England verwandelt in vier junge Szene-Typen, die aus grell-grünem Pulver und mit ansehnlichem Equipment auf Vintage-Tischen und vor ironischen Tapeten-Mustern Tee in kleinen Schälchen hielten. Auf dem Tisch die neuesten technischen Kommunikations- und Aufnahmemedien, eines aber fehlte, mit dem wurde das Idyll eingefangen. Unter dem Tisch ein schwarzer und ein cremefarbener Mops.

Bärbel wollte diese Teegesellschaft gerade zum Sprechen bringen. Doch was war das? Die Leute klopften plötzlich auf die Tische, einige standen auf.

Und dann kam eine sehr grosze Frau auf sie zu, irgendwie war es ihr gelungen, in der zweiten oder dritten Reihe unbemerkt zu bleiben. Im Moment des Aussprechens wuszte sie schon, wie dumm es war. „Bist Du’s? Ich habe mich Dir ganz anders vorgestellt.“

Ende